| その3 もう一つの村、アンスティ マウントソレル村の周りにも、いくつかのお洒落な村があります。アンスティもその一つでした。アンスティ村とわたしとは、実は浅からぬ縁(?)がありました。まだレスターの下宿に間借りしている頃、たまたま見た不動産広告のなかに、教会の古い学校を改築した家の広告があったのです。教会の建物によくある大きな窓、そのトップの丸窓は花びらのようなデザインで飾られています。この窓を生かしたチャーミングな家に惹かれて、わたしはその広告を切り抜いて、趣味のコレクションに加えました。ところが、その後だいぶ経ってから、借家探しをしていたとき、またもやその広告写真を見つけたのです。しかも、今度は売却ではなく、貸しに出されているのです。家賃はわたしの予算からはみ出しています。でも、見るだけでもいい! わたしは急いで不動産屋に連絡し、その家の下見を手配しました。  これがその広告。写真のあいだに挟まって、手元に残っていた。 これがその広告。写真のあいだに挟まって、手元に残っていた。その家はアンスティ村の中心から少し外れて、坂を上がったところに立っていました。小さな学校の建物を二つに区切ったうちの一軒です。天井の高い建物を二階仕立てにしてありました。イギリスの家にしては変わった造りで、一階は少し天井が低めの寝室と風呂トイレ[注1]。例の窓に面して作られたオープンな階段を上がると、二階は居間と台所がワンルームになっていました。賃貸の広告ではいわゆるワン・ベッドルームという部類に分類される、シングル・子供のないカップル向けの作りでした。それでも、それなりにゆったりと作られており、何よりも、大きな窓は南向きで二階の天井も高く、居間にはふんだんに陽光が射し込み、鉄製の丸テーブルを照らしています。ここで勉強できたらなんて素敵でしょう。下の寝室も、少し暗いとはいっても丁寧な内装で、ベッドサイドテーブル代わりに置いてある箱ダンスは、木彫りも美しいアンティーク。こんな家に住める機会は二度とない[注2]! わたしは舞い上がってしまいました。冷静に考えれば、家賃は分不相応だし、アンスティ村のバスの便は悪いし、節約生活の中年学生が契約するような部屋ではなかったのです。でも、不動産屋も乗り気で、「オーナーは売るつもりだったが、買い手がつかないから賃貸に変更した。家賃も下げるように交渉してあげる」と言ってくれました。わたしは一大決心で、話を進めたのです。 幸か不幸か、オーナーが気を変えました。賃貸にしてしまうと価値が下がるから、やはり売ることにして、もうしばらく市場に出したままにしておくというのです。オシャレな家に住む夢は幻と消え、アンスティ村との縁も切れました。でも、これは幸いだったと思うことにしましょう。そのあとで、ラフバラへの交通の便もずっと良くて家賃もまあまあのマウントソレルの家が見つかったのですから。 そのOld School Houseと呼ばれる家を見に行ったとき、村のあちこちを見て回りました。アンスティは小さな村で、バスの終点が「メインストリート」でしたが、通りにはフィッシュアンドチップスの店などが数軒だけ。ほかにも重厚だけどあまり人の入っていないパブが約2軒。村の周りには牧草地が広がっています。そのとき、思い出したのです。たしか、BBCラジオの番組で、機械打ちこわし運動の首謀者ラッドがレスターシャーのアンスティ村の出身で、彼の名を冠した通りが今も残っていると言っていたことを。この村のことではないか! 地図を片手に探してみたら、村の入り口に、たしかにラッド通りという短い通りがありました。そこは新しい開発地で、どこにでもよくある安っぽい建売住宅が建てられつつありました。道も妙に新しくなっていて、ネッド・ラッドの面影などみじんも残っていません。すぐ近くの農地では肥料の臭いにおいがプンプンして、18世紀や19世紀ともあまり変わらない様子が広がっていますが、テカテカ光る新建材の家は、それとそぐわない光景でした。これがラッド通りとはねえと、思わず苦笑してしまいました。でも、考えてみれば、200年後の今でも、いわば「暴徒」のラッドの名を付けた通りを残しているところが、イギリスらしいと言えるのかもしれません。 [注1] ほとんどの英国家屋では、二階が寝室で、トイレ付のお風呂も二階にあります。19世紀の物語やドラマでは、女性のお客が女主人に遠慮がちに、「あのう、お二階を使わせていただけますか…」という場面が出てきますが、これはお手洗いを借りたいという意味です。 [注2] イギリスの賃貸物件には、家具付きがけっこうあります。なかには、ほとんどゴミ処理場行きというようなひどい家具しかない部屋から、まあ比較的良心的な家具を備えたものまで、やはり家本体のレベルによっていろいろです。見た目をよくするために、必ず額縁に入れた(絵ならぬ)ポスターはかかっています。 |

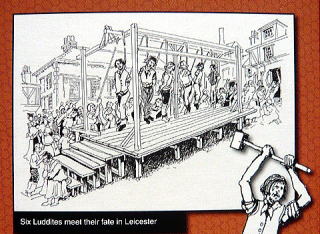

ラッダイト運動を取り上げる市民劇団 過去を振り返り大切にするイギリスらしさ――とでもいうものに、その後もまた出くわす機会がありました。ラフバラのアマチュア劇団が、公園を使って、ラッダイト運動をテーマに野外公演をおこなうというのです。 200年前の歴史を今に甦らせようという試みが面白くて、わたしも午後の公園に出かけました。時代の転換期――よくこちらの人が言うthe turn of the century世紀の変わり目――だということにも惹かれますし、公園内のいろんな場所を移動しながら演じるという点にも興味が湧きます。 そもそも「機械打ちこわし運動」については、高校時代に西洋史の教科書で読んだ記憶があります。「産業革命によって機械に職を奪われた職人たちが、すべての原因は機械にあると考え、機械を破壊する暴動を起こしたが、歴史の流れは変わらなかった。これをラッダイト運動と呼ぶ」――たしか、そういう内容だったと思います。 先のBBC放送によれば、ネッド・ラッドがどういう人物だったかは、あまりよく分かっていないそうです。たんなる乱暴者だったという説もあるようです。でも、どういう理由からかはともかく彼が怒りにまかせて2台の編機のフレームを壊した(1779年だと言われている)ことは、19世紀初頭のレスターシャー、ノッティンガムシャーでは有名でした。だから、1810年代に機械打ちこわし運動に参加した者たちは自らを「ラッド派(ラッダイト)」と称し、「キング・ラッド」あるいは「ラッド大将」に続け!と活動しました。こうして、ラッドの名はイギリス全体に知られ、その運動は近代化に抵抗した歴史として残り、はるか離れた東洋・日本の教科書にも載ったわけです。 その公演は、庶民の暮らしの描写から始まりました。1816年のラフバラです。食べ物は不足で、わずかに売られているものは高価。おまけに、レース編み工場を経営するヒースコートは、不景気だからと賃金をカットする。もう我慢の限界だ。どっちにしても食べていけなくて死ぬのなら、なんらかの抵抗をしよう。5年も前からノッティンガムでは、なんども機械を打ちこわして強欲な経営者に仕返しをしてきている。ラフバラでもやろうではないか――というわけです。  公園の通路を使った雑貨屋の場面 公園の通路を使った雑貨屋の場面こうして、10人ほどの男たちの相談がまとまります。1816年6月28日、彼らは夜陰に乗じて工場に忍び込み、ヒースコートの編機55台ををハンマーで叩き壊しますが、混乱のうちに監視員1人を殺してしまいます。彼らは町はずれの野原に隠れ、ノッティンガムに逃げ込もうとします。でも、当然のことながらラッダイトに対する捜索は厳しく、ほとんどのメンバーは捕えられます。そして、2人は流刑(おそらくオーストラリアでしょう)、6人はレスターの広場で絞首刑となり、その死体は見せしめとして晒しものになりました。このいきさつを、ラフバラの市民俳優たちは生き生きと展開してくれました。   ラフバラ・チャーンウッド博物館展示パンフレットより この1816年の「ラフバラ事件」で、ラッダイト運動は幕を閉じました。労働者の抵抗はその後鳴りをひそめ、次の波は1838年のチャーティスト(人民憲章)運動を待たなくてはなりません。 わたしはラッダイト運動を教科書で読んだとき、「原因は機械だ」というのは短絡的だなと思っていました。もちろん、ほかにどうすることもできなかった苛立ちは分かるけれど、それにしても単純ではないかと。でも、この劇を見て、それはのちの時代を生きている者の後知恵で、事件の背後には深刻な日常生活の行き詰まりがあったことを、あらためて思い知らされました。それに、彼らのやり方は破滅的ですが、相談を重ねる様子などを見ていると、ある意味ではストライキの芽生えともいえる行動でもあります。この失敗があったからこそ、のちに労働者は、労働力の販売を団結して拒否するという平和的な抵抗法を編み出してきたのかもしれません。 そして、もうひとつ楽しい発見がありました。それは、このラッダイトの死刑にたいして、詩人のバイロン卿が反対していることです。バイロンは情熱の詩人で英国ロマン主義の旗手であり、当代きっての有名人。いろんな人と浮名を流し、若くして死んだということは知っていましたが、ラッダイト運動に関係しているとは、まったく知りませんでした。  このとおりの美貌なら、たくさんの女性が騒いだのも分かる!? このとおりの美貌なら、たくさんの女性が騒いだのも分かる!?でも、考えてみればバイロンはノッティンガムの貴族でした。地元の人です。そして、父のあとをついで英国上院に議員として赴いた(上院である貴族院の議員は世襲だった)のが、ラッダイト運動の時期と重なっていたのです。英国議会は1811年からのラッダイトの動きに対して、1812年に新法を導入し、編機フレームの破壊を「絞首刑」で罰しようとしていました。バイロンは貴族院初登壇の演説で、これに反対したというのです。貴族が、「ならず者」とされたラッダイトに味方するなど、一大スキャンダルだったことでしょう。もちろん、その新法は可決され、ラフバラのラッダイトたちはそれに基づいて絞首刑にされたわけです。その処刑の年1816年に、バイロンはラッダイトに捧げる詩まで作っています。それは、「自由に生きるか闘って死ぬかだ。ラッドによって植えられた自由の樹は、きっと再生する」という“過激な”ものでした。追い詰められた者の絶望的行動とその激しさが、情熱の詩人バイロンの血を騒がせたのでしょう。そのバイロンの「反対演説」を、ラフバラの俳優たちは声高らかに甦らせました。  わたしたち観客は、俳優の動きにしたがって公園のあちこちに移動して、「事件」を目撃しました。移動することによって、まるで自分たちも劇に参加しているような気持ち、その時代に存在しているような気持ちになりました。そうすることによって、俳優たちはラッダイトたちの真剣さと素朴さをわたしたちに考えさせてくれました。劇としても、とても面白い試みでした。歴史に埋もれた地元の庶民の現実をこのように掘り起こす、その意欲に感激しました。それは他の観客も同じだとみえて、ときどき小雨の降る典型的な英国気候のなかでしたが、最後まで観客は散りませんでした。 (この項終わり。次回は村のパブについてです!) |